今回は自転車・バイクを使用している方向けのスマホの夏の暑さ対策について解説していきます。

実際に私自身が猛暑の中で実践している対策方法を詳しく解説しているので、猛暑・酷暑にお困りの方は一読し実践して頂ければと思います。

また、本記事の内容はフードデリバリー業務のみならず、サイクリング・位置情報ゲーム(ポケモンGo・ドラゴンクエストウォーク・モンハンNOW)などやる方にもお勧めの内容となっています。

スマホの暑さ対策の必要性

ここではスマホの暑さ対策の必要性について解説していきます。

暑さ対策が必要なわけ

フードデリバリー配達員にとって真夏の猛暑での配達は過酷ではありますが、厳しい気候ということもあり全体的に配達員も減り 稼ぎやすい時期でもあります。

特に日差しが強い日中は配達を敬遠する配達員も多く、Uber Eatsに関して言えば日中はリクエストがバンバン鳴り、休んでいる時間も惜しいぐらいの稼ぎ時です。

ただ、そんな稼ぎ時ではあるのに スマホと猛暑との相性は非常に悪く、使い続けると場合によっては動かなくなることもあります。

スマホはフードデリバリー業務においての生命線でもあり、そのスマホが動かなくなるということは業務停止に等しい状況となります。

そうした稼げるチャンスを喪失しないためにも、暑い時期のスマホの暑さ対策は必須とも言えます。

スマホが高温になるとどうなるのか

ここでは、スマホ本体が高温になった時に起こるメカニズムを解説していきます。

スマホの内部にはCPUがあり、このCPUはスマホの頭脳とも言われ、スマホの動作は基本CPUの性能に依存してきます。

そのCPUが高温になると、セーフティ機能が作動し、それ以上CPUの温度を上げないようします。

セーフティ機能が作動するとCPU自身の処理速度を下げるなど、とにかくCPUの温度上昇につながる動作を制限します。

そして、その動作制限により「操作がもっさりする」「反応が悪くなる」「充電できない」と動作が不安定になる症状が発生し、この現象を『熱暴走』『フリーズ』と呼びます。

まだ操作できるうちはいいのですが、高温が長く続いたり・更に温度が上昇したりするとCPUが機能しなくなり、スマホが一切操作できなくなったり最悪スマホ本体が発火する恐れもあります。

そうした最悪の事態になってしまわないためにも、暑い日は特にスマホの温度管理を忘れずにしておきたいところでもあります。

暑さ対策でやってはいけない行為

ここではスマホの暑さ対策において、これはやってはいけない・控えておきたい行為をあげていきます。

配達中の充電

スマホの充電行為はスマホ本体の温度を上昇させます。

特に配達業務中の充電は、スマホ本体の温度の急上昇を招くことになり、その温度上昇で熱暴走が発生し配達アプリが正常に動作しなくなるということも懸念されます。

ただ、充電しないということも配達員にとっては致命的な問題であって、1日に数件の配達であれば充電しなくても何かとなりますが、10件を超える配達になると充電なしではスマホのバッテリーが持たない可能性が高いです。

なのでどうしても充電したい場合は極力配達業務中は避け、休憩中などのスマホを使用する必要がないタイミングですることを推奨します。

ただ暑い時期は配達員の数も少なめでバンバン注文が来たりもして稼ぎ時なので、休んでいる時間が勿体ないと思われる方もいるかと思います。

そんな方のために本記事の後半で配達中でも充電できる方法も解説していきます。

スマホを急激に冷やす

スマホが高温になり熱暴走をおこして操作がままならぬということであれば、スマホの温度を下げればいいわけですが、高温になったスマホを急激に冷やすことは極力控えましょう。

何故スマホを急激に冷やすのが駄目かといいますと、高温のスマホを急激に冷やすとスマホ本体の温度と外気温の急激な温度変化によりスマホ内部に結露が発生し、その結露によって内部に水滴がつき、水没に近い状態となってしまいます。

基本的に今販売されているスマホは防水機能があり、多少濡れても操作にはまったく支障がありません。

ただ、防水なのはあくまでスマホの外側であってスマホ内部は水には弱く、結露が発生しスマホの内部が濡れてしまうと最悪故障してしまいます。

そうならないためにもスマホが高熱だからといって焦って急激に冷やさず、時間をかけてゆっくりと冷却していきましょう。

では、どうなったら急激に冷やすのが駄目かと言いますと、スマホを握ったら熱くて長時間持てないという場合は要注意です。

スマホが長時間持てない程の熱を持っている状態であれば直接水を当てるのも控えた方がよく、スマホに何かを直接当てるよりも、スマホの電源を切り 涼しい場所に移動して徐々にスマホの温度を下げていくのが望ましいです。

また、スマホ冷却の駄目な例としてよく挙げられているが保冷剤を直接スマホにあてる行為ですが、やり方によっては保冷剤を使うのも全然ありです。

仮に保冷剤がキンキンに冷えた状態であってもタオル越しにスマホに当てれば、多少冷たさを抑えた状態で冷やすことになり急激な温度差を発生させにくくさせます。

保冷剤を有効に使用した暑さ対策方法については本記事の後半で解説していきます。

システム面の暑さ対策

ここでは熱暴走させてないためのシステム面(スマホ本体の設定関連)の暑さ対策方法を紹介していきます。

システム面の暑さ対策の基本としては極力スマホを使用せずに消費電力を抑えることでスマホからの発熱も減り熱暴走が起こりにくくなります。

そして、消費電力を抑えることによりスマホのバッテリーの持ちもよくなるので、暑さ対策でNGな「充電する」機会を減らすことにも繋がります。

そのスマホの消費電力を抑える具体的な方法を次から解説していきます。

不要なアプリは起動しない

お手軽さ

暑さ対策効果

フードデリバリーをおこなう際は必要最低限のアプリのみを起動するようにしましょう。

例えばUber Eats配達をおこなう場合であれば、基本的に起動させるアプリはUberDriverアプリのみとします。

ピックアップ先・ドロップ先の移動時にも極力Googleマップの使用は控え、UberDriverアプリのマップで位置を確認するのが望ましいです。

ただ、Googleマップがないと道に迷って時間がかかってしまうとなると本末転倒なので、必要があれば使っていきましょう。

Googleマップを使用する時の注意点として、Googleマップの×(バツ)を押すとマップ画面が消えるわけですがバックグランド上ではまだGoogleマップは起動しています。

そうすると無駄な電力を消費してしまいスマホの温度も上昇しやすくなるのでGoogleマップを使わない時はしっかりタスクキルを行いましょう。

(タスクキルの方法は機種毎に異なるので、ご利用中機種の取扱説明書等で確認お願いします)

省電力モードにする

お手軽さ

暑さ対策効果

「省電力モード」とはバッテリーを長持ちさせる設定で、CPUの処理能力を落としたりとスマホを快適つかう動作をある程度制限する代わりに消費電力をおさえるため、スマホの温度上昇も抑えることができます。

また「省電力モード」という名称は機種によって異なり「低電力モード」「エコモード」などと異なる名称で呼ばれることもあり、どの設定が省電力モードに該当するのかは機種ごとに確認して頂ければと思います。

暑さ対策に有効な省電力モードですが、機種によっては省電力モードにしたことによりUberDriverアプリの動作に影響して配達に支障が出る可能性もあるので、一度家で動作確認をして問題なければ省電力モードにして配達をおこないましょう。

ちなみに私が使用している機種にはSTAMINAモードというものがあり、こちらをONにするとバッテリー消費を抑えることができます。

ただこのSTAMINAモードで注意したいのが、ONにするとスリープモードにした時にGPS機能が制限されることです。

つまり画面を消灯させるとGPS機能が制限され、「スリープモードにする」の所で記載した内容と同様にUberDriverアプリ上での距離計測がおかしくなる可能性があります。

もし、そういった配達業務に影響がある制限が含まれる省電力モードだった場合は利用を控えた方がいいかもしれません。

また、省電力モードに変えたことにより、UberDriverアプリがもっさりして配達に影響が出るということでしたら元も子もなくなるので、その場合も省電力モードの利用を控えましょう。

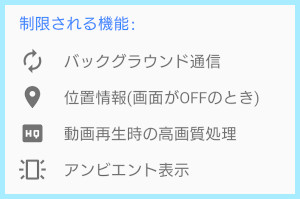

あと注意して欲しいのはAndorid端末にある「緊急省電力モード」です。

こちらを設定すると必要最低限のアプリしか使用できなくなるので注意しましょう。

ここまでならまだいいんですが、緊急省電力モードを解除してホーム画面に戻ると、先程まで表示されていたアプリだけが表示され、それ以外のアプリはホーム画面から消えてしまいます。

(当然アプリ自体は本体にしっかり残っています)

こうなるとまたアプリを配置し直さなくてははならないので、安易に緊急省電力モードに設定するのは控えましょう。

画面の明るさを下げる

お手軽さ

暑さ対策効果

画面を暗くすることによっても消費電力を抑えることができます。

地味な設定ではありますが意外に効果はあるので、配達に支障がでないぐらいまで画面を暗くすることを推奨します。

また機種によっては省電力モード設定時に自動的に画面の明るさを下げることもあります。

スリープモードにする

お手軽さ

暑さ対策効果

まずスリープモードとは画面の消灯のことを示し、スマホの電源ボタンを1回押して画面の表示を消すことです。

画面消灯のメリットは2つあって、1つはスマホの発熱を抑えることです。

画面消灯時は各アプリの動作が制限されることから スマホCPUの負担も減り、結果的に発熱を抑えることが可能になります。

画面消灯のもう1つのメリットはバッテリー消費を抑えられることです。

前述したやってはいけない行為の中で『配達中の充電』を取り上げましたが、スマホ充電はスマホの発熱を誘発するため猛暑日には極力避けるべき行為です。

そのスマホ充電が必要となる根本的な原因であるバッテリー消費を画面消灯によって抑えることができることから、真夏には画面消灯が非常に有用な行為とも言えます。

これらのことから、ピックアップ先での調理の待ち時間や信号待ちの時間など、その場に留まってスマホの画面を見る必要がない時には画面消灯をおすすめします。

ある程度土地勘がある場所での配達であればスマホを見ずに移動できたりもするので、スマホ画面を見る必要がない時はスリープモードにして消費電力を抑えていきましょう。

地味な暑さ対策方法に思われがちです、発熱を抑えつつバッテリー消費も抑えられるという一石二鳥な行為でもあるので、暑い日は極力 画面消灯を意識してみてください。

電源を切る

お手軽さ

暑さ対策効果

これはシステム的というよりもこのあと解説する物理面の要素に近いと思うのですが、消費電力を抑える上でスマホの電源をオフにすることは絶大な効果が期待できます。

ただし、電源を切ること自体はすぐにおこなえますが、そのあと起動させるのに早くても1~2分かかり、この時間は配達員にとっては致命的な時間にもなります。

ということで暑さ対策効果は絶大ではありますが電源を切るシーンは限られていますので、出来る限り配達に支障がでないよう実施しましょう。

(電源オフで受諾中の配達依頼が消えることはありませんのでご安心ください)

使用するシーンとしては比較的長時間配達アプリを使用する必要がない時で、配達中であればピックアップ先での調理の待ち時間が長くなると判断したら電源を切るのもありです。

ただ、料理受け取り時に注文内容を求められるということも 稀にあるので、調理完了のタイミングを見定めて起動さえておきましょう。

あとは休憩などのオフライン時(配達業務をしていない時)は基本的に電源切ることを推奨します。

特に食事休憩などの時は電源を切り、できれば保冷バッグの中など涼しいところに置き、スマホの熱を下げておきたいところです。

移動中の電源オフは控えた方が良い?

目的地への経路が地図無しでいけるのであれば配達中も電源を切っておけば熱暴走対策の効果が増すわけですが、電源オフ時はGPS機能が制限されてしまいます。

GPS機能が制限されることで、注文者側で配達員の正確な位置情報の確認ができなくなります。

注文者の中には配達員の動きを逐一監視している方もいて、電源オフにより同じ位置からまったく動いていないとなれば「他社と併用して配達しているのでは?」などと疑われ クレームにも繋がりかねません。

ただ、クレームを恐れるあまり熱でスマホが起動しなくなっては本末転倒なので、まずいと感じたら電源オフを優先してください。

もし、到着後にクレームが来たとしても、事情を伝えれば注文者も分かってくれるはずです。

稼働前に再起動する

お手軽さ

暑さ対策効果

スマホを再起動することによりバックグラウンド動いているアプリなどすべて停止しメモリが解放されスマホ動作が安定するようになります。

不要なアプリをタスクキルしたつもりでも実はバックグラウンドでまだそのアプリが稼働していてスマホの動作の妨げになるということは多々あるので、スマホ再起動は非常に効果があります。

これは地味に有効な熱対策方法で、配達する前であればいくらスマホを再起動しようとも業務に支障はないので積極的に行うことを推奨します。

私自身、稼働前にスマホを再起動することを習慣づけてから猛暑日の稼働でもスマホの動作が重くなることが極端に減りました。

特に普段からスマホに触れる頻度が高い方は、知らぬ間にメモリ使用率が上昇しスマホに負荷がかかっているということもあり得るので、稼働前の再起動はお忘れなく。

物理面の暑さ対策

ここでは 熱暴走させてないための物理面(スマホの周辺関連)の暑さ対策として、スマホの温度をできる限り上昇させない方法を解説していきます。

スマホケース・カバーを使用しない

お手軽さ

暑さ対策効果

スマホケース・スマホカバーを付けることによりスマホの熱がこもりやすくなり、結果熱暴走がおこりやすくなるので、基本的に夏場はスマホケース・スマホカバーを外すのが望ましいです。

ただ、スマホカバーを外した方がいいと言われても外せない方もいると思います。

実は私もスマホケースを外せない人の一人ですが、夏場は汗などによるスマホの誤作動の問題からポケットに収納することができずネックストラップが必要になるため、ストラップ装着用のスマホケースが必須となっています。

ただ、スマホケースが必須な場合でも、背面部分をくり抜くことで放熱効果が見込まれるので、余裕があればスマホケースを加工してみてください。

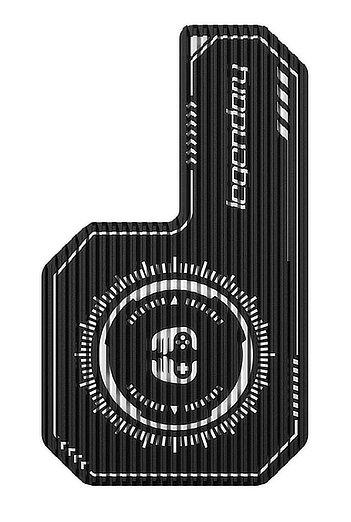

スマホケースを外した際に更なる放熱効果アップとして以下のアイテムがおすすめです。

このアイテムはスマホの背面に貼り付けるスマホ冷却シートとなりますが、これをスマホに貼ることで放熱効果が更に高まるのでおすすめです。

また、「スマホケースを使っている場合は利用できない?」と思われがちですが、この冷却シートの形に添ってスマホケースをくり抜くことでスマホケースを付けたままでも使用可能となります。

「こんなもので本当にスマホの冷却ができるの?」と思われる方も多いと思いますが、効果抜群のアイテムで価格もリーズナブルとなっているので 是非試して頂ければと思います。

極力日陰にいる

お手軽さ

暑さ対策効果

直射日光によるスマホの温度上昇は尋常ではなく極力日向を避けるのは猛暑・酷暑における最優先事項でもあるので、少しでも長い時間 日陰にいるようにしましょう。

特に信号待ちやピックアップ先・ドロップ先に停車する時はなるべく日陰を探すよう意識しましょう。

ピックアップ先・ドロップ先での停車位置については基本スマホをスマホホルダーから外すから日陰に置かなくても良いと思われがちです。

しかし、直射日光を受けてしまうとスマホホルダーが熱くなり結果スマホ本体にも熱が伝わってしまうので、できる限り日陰の場所で停車しておきたいところではあります。

ただ、日陰がいいと言っても そうそう都合良くどの場所にも日陰があるというわけでもありませんので、狭い面積の日陰でも良いのでスマホホルダーだけでもピンポイントに日陰の中に入れるようにしましょう。

特に体力がある方だと自分は直射日光を浴びても全然平気ということで日陰を無視しがちなのでご注意ください。

霧吹きスプレーを使う

お手軽さ

暑さ対策効果

霧吹きスプレー(スプレーボトル)でスマホに水をかけて冷却させる方法です。

水が霧状であることから急激な冷却にもなりませんし、直接スマホを冷やせる利点があり かなり高い効果が見込めます。

更には配達出発前に霧吹きスプレーを冷蔵庫に入れ水を冷やしておけば 更なる冷却効果が見込まれます。

欠点としては、霧吹きスプレー自体が荷物になることと、使い方にコツがいることです。

使い方のコツは2つあって1つ目は霧吹きをかける箇所で、スマホ正面への霧吹きはあまりおすすめしません。

スマホ正面への霧吹きは冷却効果自体は高くなりますが、画面に水滴が付き一時的にタップ操作がやりにくくなったりします。

また、水滴は時間が経てば乾きますが 画面に水滴の跡が残ってしまい画面が見づらくなることもあります。

このことからスマホ背面への霧吹きがおすすめとなりますが、背面もカメラ部分への霧吹きは極力避けた方が良いです。

置き配時の写真撮影時に水滴の跡はさほど影響がないので 気にしなくても良いのですが、あからさまに写真の画像がぼやけるということでしたらタオル等で水滴の跡を落としましょう。

使い方のコツの2つ目は水の温度です。

霧吹きの水の温度が低ければ低い程 冷却効果もあるわけで、温水になってしまうと効果も落ちてしまいます。

バッグ内に保管しておけばある程度水温がキープしやすくなりますが使用する際にバッグの開け閉めが必要になります。

逆にバッグのサイドポケット等に収納しておければいつでも使用できるものの直射日光を浴びることになるので 短時間で温水に変わってしまいます。

バッグの中か外のどちらが良いかは稼働スタイルによっても異なるので優劣が付けづらいわけですが、サイドポケットなど外に剝き出しにしている場合は定期的に公園の水道で水を入れ替えれば冷水をキープすることも可能です。

また、以下のような水を入れる部分が大きめのタイプであれば、事前に氷を入れることで外に剥き出しの状態でも冷水を長い時間キープすることもできます。

霧吹きスプレー(スプレーボトル)は100円ショップで購入することができるので、ご自分の稼働スタイルにあったサイズのものを選び、このやり方が気に入ったらもっと高性能の霧吹きスプレーを購入するといいかもしれません。

暑さ対策 応用編 Part1

お手軽さ

暑さ対策効果

ここでは私自身が実践している、より効果が高い 暑さ対策方法を紹介していきます。

最初に紹介するのは以下の画像のスマホ用のサンバイザーとなります。

このサンバイザーはスマホホルダーに取り付けて使用するもので、日光からスマホを守ってくれる効果があります。

尚、上記サンバイザーについては市販されているものではなく、私自身がオリジナルで作成したものになります。

安価で作成でき必要な工具はどの家庭にもあるものとなり 誰でも作成することが可能で、しかもスマホホルダーから簡単に着脱することができます。

作り方の詳細方法については以下の記事にて解説しているのでサンバイザーを使ったことがないという方はこれを機に作成してみることをおすすめします。

尚、このサンバイザーは次に紹介する『応用編 Part2』と併用して使用することも可能です。

暑さ対策 応用編 Part2

お手軽さ

暑さ対策効果

こちらも私自身が実践している方法となり、これは少々変わった暑さ対策方法となりますが かなりの効果が見込まれます。

用意するもの

ここではスマホ暑さ対策を実施する上で必要となる物を紹介します。

スマホホルダー

これと同じ型番である必要はありませんが、このタイプようにある程度固定できるサイズの融通が利くホルダーが必要になります。

個人的に愛用しているスマホホルダーですが、約4.7~6.8インチのスマホに対応しており、片手でスマホの着脱ができるのでフードデリバリー業務において重宝します。

現在利用中のスマホホルダーがスマホ着脱に時間がかかるということでしたらこれを機に使ってみてはいかがでしょうか。

今回の対策方法でもスマホホルダーは通常通りの使い方をするので、あらかじめ自転車・バイクにセットしておきましょう。

尚、上記のスマホホルダーの詳細情報は以下の記事にまとめているので、気になる方はご参照ください。

また上記スマホホルダーには以下の記事で紹介している改良版が発売されており、その改良版でもこれから紹介する暑さ対策が可能ですので、よろしければこちらもご参照ください。

ミニタオル

できるだけ小さいタオルがお勧めで、今回は25x25cmサイズのミニタオルで解説しますが、20x20cmサイズもしくはそれよりも小さいサイズでも問題なく使用できます。

尚、身近な所だとコンビニで購入でき、ハンカチタオルの名称で25×25cmサイズのものが販売されています。

また、ネット通販のAmazonでも以下のような25cmサイズのミニタオルセットを購入することができます。

とにかくタオルは季節問わず用意しておいて損はないので、タオル未所持の方はこれを機に購入することをおすすめします。

具体的対策方法

ここではスマホ暑さ対策の具体的な方法を解説していきます。

まずはミニタオルを水に濡らししっかり絞ります。

(この作業は出発前に家でやっておきましょう)

次に濡らしたミニタオルを二つ折りにして、以下の画像のようにスマホホルダーにかけます。

この折り畳んだミニタオルの上にスマホをセット完了です。

上記の対策方法はタオルに厚みがでるため、分厚いスマホだとスマホホルダーにうまくフィットしないことがあります。

そうした場合はタオルを折り畳まず 以下の画像のように直接載せても構いません。

ただ、この対策方法は風が強かったり・早く移動したり・強い振動を受けた際はタオルがスマホの画面に触れてしまうことが多々あります。

画面を表示したままにするとタオルが誤タップしてしまい誤作動を起こすこともあるのでご注意ください。

誤作動を起こさない対策としては以下の画像のように輪ゴムを使うことで対処できます。

ただ、輪ゴムを使った場合はスマホ着脱時にいちいち輪ゴムを取り外す必要もあるので、面倒くさいと感じたら 最初に紹介したタオルを折り畳み方法にした方が良いかと。

ちなみにタオルを折り畳み方法であれば強風が来ても強い振動を受けてもタオルがスマホの画面に触れることはありません。

タオルを折り畳むか否かは使用するタオルのサイズによっても変わるので、ご自分のやり易い方法を選んで頂ければと思います。

効果的に使用する方法

上記の対策方法でスマホを適度に冷やし、スマホが熱い状態でも熱を吸収し、スマホの温度上昇を抑えることができ熱暴走の対策が可能となります。

ただし、時間経過と共にタオルが乾き冷却効果も落ちてしまい、タオルが乾いた状態で付け続けると冷却効果どころかスマホの熱をタオルが閉じ込めてしまい逆効果となってしまいます。

そこで定期的にタオルを濡らし直す必要があり、濡らし直すタイミングとしてはタオルの水気が少し無くなったぐらいが良いかと。

なので配達中にタオルの水気が少し無くなってきたと思ったら、配達完了後に一旦注文の受注を止めて、最寄りの公園やコンビニの水道でタオルを濡らし直しましょう。

また濡らしたての状態であれば、かなりスマホの熱を吸収してくれるので、濡らしたてのタイミングで充電するのもありです。

(私も休憩なしで稼働する時はタオル濡らしたてのタイミングで充電していますが熱暴走したことはありません)

ちなみにスマホホルダーへのタオルセットは最初の1回目にセットすると、その後はスマホホルダー上部の隙間にタオルが引っかかります。

これによりスマホを取り外してもタオルはそのまま固定された状態になるので、私はピックアップ・ドロップ時にスマホだけ取り外してタオルはスマホホルダーに付けっぱなしにしています。

ただしタオルをスマホホルダーに置きっぱなしにする際は、なるべくスマホホルダーの場所だけでも日陰になるようにしましょう。

直射日光を受けタオルが乾いてしまったらスマホの冷却効果もなくなってしまうので注意です。

注意点

上記で紹介した具体的対策方法における注意点を解説していきます。

タオル上部の余長は短めに

対策方法のところでも話しましたが、濡れたタオルはスマホのタッチパネルに反応してしまうので、タオルをセットする際はスマホの画面に触れないよう注意しましょう。

特にタオルセットの際に上部の余長が長くなると、スマホ画面上部にタオルがあたって誤作動が起きる可能性があるので十分注意しましょう。

タオルの温度上昇に注意

配達したての時はスマホの温度が低めなので、タオルの乾き具合で濡らし直すか判断して構いません。

しかし、しばらく配達をしてスマホの温度が上昇してくると、タオルが濡れている状態でもスマホの背面部分と接触している箇所が温かくなることもあるので注意しましょう。

ただ、注意すると言ってもいちいちスマホを外して確認するのも手間なので、ピックアップ時・ドロップ時のスマホを外す時にタオルに触って温度を確認しましょう。

その時にタオルが温かければ、たとえタオルが十分に濡れている状態でもスマホを温めてしまう可能性もあるので、タオルを取り外し近場の水道を探しタオルを濡らし直して冷やしましょう。

スマホをしっかりセットする

スマホをスマホホルダーにセットする際はしっかりとスマホホルダーがスマホをキャッチしているのを確認しましょう。

タオルを2重にした場合、スマホホルダーの下部の箇所がタオルの厚みのせいで中途半端にセットされてしまうことがあります。

少し分かりずらいですが、右下のスマホホルダーのキャッチが中途半端になっています。

これは私自身の体験談になりますが、スマホホルダーのキャッチが中途半端であることを分かっていながらピックアップ先がすぐそばだったので、ピックアップ先に着いた時に直せばいいやと高を括っていました。

しかし、自転車発車直後すぐにスマホが外れ 最悪なことに自分の自転車でスマホを轢いてしまい液晶フィルムがあったにも関わらずそれをも剥がして液晶に傷がついてしまいました…

ちょっとした油断で取り返しのつかないことになってしまうので、みなさんは私みたいなことにならないよう十分注意してください。

(スマホ画面の傷はその時に付けたものです…)

激しい振動には注意

これは今回紹介したスマホホルダー自身の仕様でもありますが、自転車の場合だとスピードを出している時に段差を通過すると激しい振動が発生し、その振動でスマホホルダーからスマホが外れることがあります。

それなりのスピードが出て且つ段差が大きくなくないと起きないことなのでレアケースでもありますが、歩道から車道に移動する際に段差が大きい場合は極力スピードを落として通過するようにしましょう。

ただ、タオルを掛けている場合はタオルの厚みの分 スマホホルダーのアームがもう1段階広がって締め付ける力が強くなっているので、相当な振動でない限り落ちないと思います。

私もタオルを付けている状態では、上記のスマホホルダーの取り付けを怠った以外では落としたことはありません。

更に効果的に使用する方法

上記で解説してきた方法だと、タオルが乾く度に水で濡らし直す必要があり、休みなしで配達していると水に濡らしている時間すら惜しい時が多々あります。

そんな忙しい人のために、このタオルを使用する方法の効率を上げる方法を解説していきます。

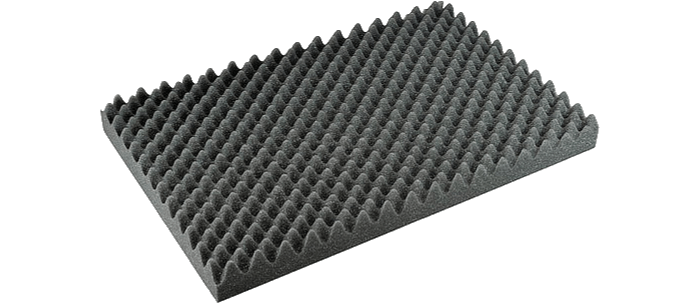

まずは以下のような保冷剤を用意します。

私は上の写真の150gタイプを使用していますが、このサイズがミニタオルにもジャストフィットするのでお勧めです。

まずは事前に保冷剤を冷凍庫で凍らし、ミニタオルを追加でもう1枚用意し出発前に水に濡らして絞っておきます。

このミニタオルを二つ折りにしても保冷剤を包みます。

あとは配達バッグの隅に置いておきます。

ピックアップ時に温かいものを近くに置くとえらい事になってしまうので、この上に緩衝材など置いて直接商品にあたらないようにしましょう。

(しっかりタオルを絞っておけば、タオルとの設置面はほとんど濡れません)

あとは最初にスマホホルダーにセットしたミニタオルがそこそこ乾いてきたら、保冷剤を包んだミニタオルと交換します。

その頃には保冷剤を包んだミニタオルがいい感じに冷えて保冷剤に直接触れていた箇所は凍ったりしているので、温度上昇したスマホには効果てきめんです。

ただしスマホカバーなしの裸のスマホが高熱な場合は凍った面を直接あてると結露を起こす可能性があるので凍っていないタオルの面をスマホにあたるようスマホホルダーにセットしましょう。

スマホカバーありであればスマホカバーが冷気をある程度吸収してくれるので、タオルの凍った面を直接スマホにあてても問題ないかと。

そして、最初に使っていたミニタオルを今度は保冷剤に包み、配達バッグにしまいます。

そうすることで最初に使用したミニタオルを再び冷やすことが出来、後ほどミニタオルの再利用が可能となります。

この保冷剤を使用した方法であれば途中で公園・コンビニに寄って水道を使用する機会を減らすことができます。

ただ何回も繰り返し使えるわけではなく、大体ミニタオル1枚を2回使い終わった時点でタオル使用効果の限界を迎えます。

2回目以降も保冷剤の冷却効果が残っていればタオル自体は冷やすことはできるのですが、その時にはタオルの水気がなくなっているので使える時間も僅かになります。

参考程度に、最高気温35℃の晴れの日でAM11時配達開始の場合、開始から2時間弱経過でタオルを濡らし直す必要があり、保冷剤は開始から3時間ぐらいで氷はほぼ溶けるのでミニタオルで包んでも冷やす効果も弱まります。

この段階でスマホが熱くなっているようであれば、一時的に休憩して少しぬるくなった保冷剤を直接スマホに当てるのもありかと。

あとは更に効果を保持するのであれば、保冷剤とミニタオルをもう1セット・2セット追加すれば、公園・コンビニに寄る機会をもっと減らせます。

ただ、その分荷物も増え保冷剤も冷却効果がなくなれば、ただただ配達バッグの重量を増やし場所を圧迫するだけのものとなってしまうので保冷剤・タオルを増やしすぎるのも一長一短ではあります。

ちなみに 使い終わった保冷剤はタオルで水気を取れば、緩衝材として使えなくもない かもしれません…

熱暴走してしまった場合の対策

今回スマホの暑さ対策方法を紹介してきましたが、頻繁に注文が来たりすると暑さ対策を忘れたり怠ってしまうこともあります。

そうなると想定以上に暑い日・直射日光を受けるといった悪条件が重なりスマホを使い続ければ熱暴走してしまうこともあるかもしれません。

そんな最悪な事態も想定しておくと、熱暴走した時も焦らずに対応できると思うので、自分には熱暴走は無縁だと思う方も是非一読して頂ければと思います。

まずは落ち着く

熱暴走のみならずフードデリバリーにおいてのトラブル時は、まずは焦らず落ち着いて行動しましょう。

熱暴走してしまった際、まずは1分,2分の少しの時間でもスマホを含め自分自身の休息を取りましょう。

配達員にとってトラブル時の1分,2分は非常に長く感じ休んでいる場合じゃないと思われがちですが、そんな焦っている時ほど危険で焦りから思考能力も低下し適切な対応方法を忘れがちになってしまいます。

そんな焦っている時こそ休憩することが大事で、焦る気持ちを抑え一旦休憩し一息入れ落ち着きを取り戻しましょう。

落ち着くことで思考能力も回復してくるので、今一度適切な対応策を思い出して実践してきましょう。

ピンチの時こそチャンス!というわけでもありませんが、そういったトラブルを経験することで、次また別のトラブルにも冷静に対応できるようになるので、トラブルがあったらあったで一つ経験になったとプラス思考でいきましょう。

できることならトラブルには遭遇したくはありませんが…

配達外の時に熱暴走した場合

基本は今回紹介してきた、効果が大きい暑さ対策から優先に実施しましょう。

すぐにスマホの電源を切り、スマホカバーを外して、涼しい所に移動しましょう。

冷たいものをもっているようでしたら、配達バッグの中に入れてバッグ内を冷やして、その中にスマホを入れて冷やすのも効果的です。

(くれぐれも冷たいものを直接スマホに当てないように注意しましょう)

あとは自分の休憩を取りながら、スマホの温度が下がるまでじっと待ちましょう。

配達中に熱暴走した場合

こちらのケースの方が熱暴走が発生することが多いと思うのですが、基本は前述した配達外の時と同じ対応です。

ただ、配達中なので悠長にスマホが冷えるのを待っているわけにも行きません…

そうしたことを考慮して、配達中の熱暴走時は 必要な時だけ電源をつける方法をとります。

大体の目的地が分かる場合は、電源を切り・スマホカバーを外してできるだけ涼しい場所にスマホを置いて、分かる所まで移動する時間でスマホを冷やしていきましょう。

まったく目的地が分からない場合は、電源を切った状態で数分待ってから一度スマホを起動させ目的地を一旦確認して ある程度進む方向を把握し、もう一度スマホの電源を切って行ける所まで移動する時間でスマホを冷やしましょう。

ただ、このやり方には 注文者側から配達員の位置が把握できなくなるという欠点もあります。

しかし、スマホが正常に動作しなければ最悪注文者の所へ到達すらできなくなるので、細かいことは忘れて まずはスマホの復旧を第一に電源を切ることを優先していきましょう。

最後に

今回は夏の猛暑の中でもスマホを正常に動かすための暑さ対策方法を紹介してきました。

フードデリバリー配達員用の夏対策方法を取り上げているサイトは多々見受けられますが、どれも具体性・実用性に欠け 本当に暑い日に配達したことがあるのか疑問に思わざる内容が多く実践向けでないのが実情です。

そこで、実際に暑い日に配達業務をこなしてきた自分自身の経験を踏まえて、より実践向けの内容を発信しようという思いから本記事を書くに至った次第です。

本記事で紹介した夏対策方法を必ず実践する必要はなく、人によってはもっとやり易い方法もあるかと思いますので 本記事の内容を参考にして自分の中でのベストな夏対策方法を見つけて頂ければと思います。

あとは配達員自身の夏対策も忘れずに無理な配達はせずに、自身の体になにか違和感・異変を感じたらすぐに休むよう安全な配達を心掛け つらい猛暑をスマホと一緒に切り抜けていきましょう。

最後に、真夏の猛暑は配達員が減り注文が入りやすく稼ぎやすい時期でもあります。

そんなチャンスの時期を逃さないためにも、今回解説してきた対応方法を実践して頂き、より多く配達員の方が満足いく形で夏を乗り切って頂ければ幸いです。

それでは良い配達ライフを。

コメント