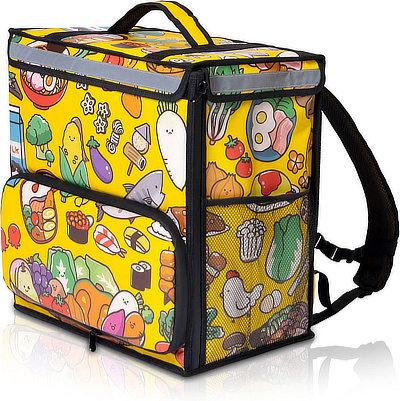

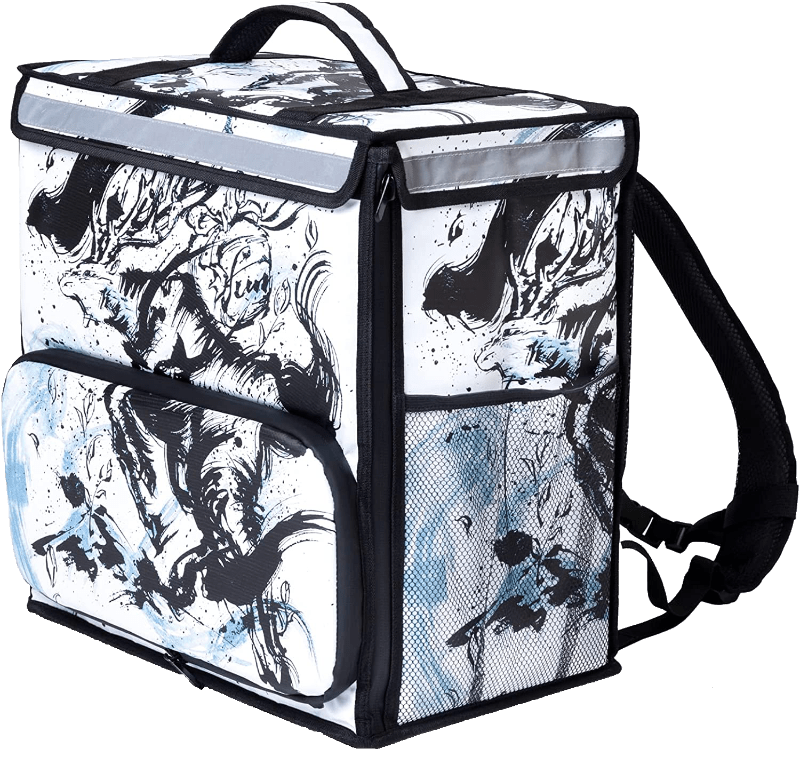

今回はUber Eats公式配達バッグの第4世代バッグ(通称 ウバッグ)の基本的な使い方(組み立て方・使い方・折り畳み方)から、配達をより効率的にするための配達バッグ改良方法(改造方法)を紹介していきます。

すでにUber Eats公式配達バッグはもとより、配達バッグの購入を検討している方も本記事を読むことでUber Eats公式配達バッグの特徴などが分かるので一読頂ければと思います。

- Uber Eats公式配達バッグの組み立て方

- Uber Eats公式配達バッグの基本的な使い方

- 配達をより効率的にこなすための配達バッグの改良方法

尚、本記事ではこれ以降Uber Eats公式配達バッグの第4世代バッグをウバッグという呼び方で話を進めて行きます。

ウバッグの組み立て方・使い方

ここではウバッグの組み立て方から拡張方法・畳み方などの基本的な使い方を解説していきます。

すでにウバッグを使っている・使い込んでいるという方は、ウバッグのもうワンランク上の使い方を紹介している「ウバッグの改良方法」の項目へお進みください。

ウバッグの組み立て方

まずはウバッグ開封直後から実際に使用できる形にするまで組み立て方を各工程ごとに解説していきます。

ウバッグを初めて購入した方は、商品開封直後にどう組み立てるか戸惑うことがあると思いますと以下の内容を参考にして組み立ててください。

同梱品の確認

商品到着時はバッグが折り畳んだ状態となっています。

まずはバッグを開封してバッグ内に以下の同梱品があるかどうかを確認していきます。

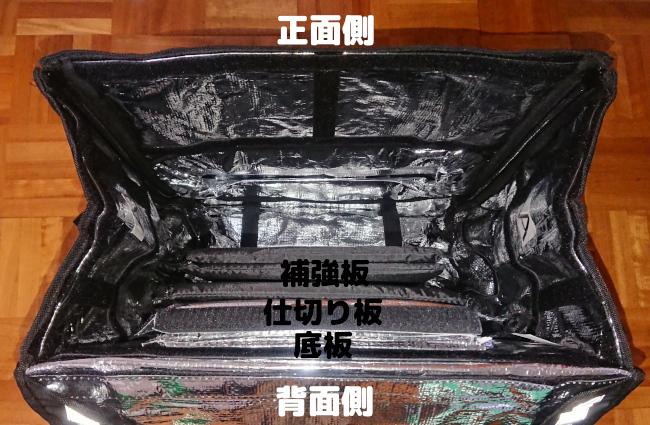

- 仕切り板…1枚

- 底板…1枚

- 補強板A…2枚

- 補強板B…1枚

上記すべての同梱品があれば次のステップに進んでいきます。

万が一、欠品ということであればUber Eats WEBショップへ問い合わせましょう。

(ただしUber Eats WEBショップで購入した場合に限ります)

底板の設置

同梱品を確認したらウバッグ本体を広げていきます。

※この段階では開き具合も中途半端な状態で構いません。

次に底板を設置していきますが、底板はマジックテープが1本入っている面と2本入っている面があります。

そしてウバッグ本体の底面には2本のマジックテープが縫い付けられています。

このウバッグ本体底面の2本のマジックテープと重ねるように、底板のマジックテープが2本付いている面を底に向けて、底板をバッグ底面に設置します。

これで底板の設置は完了です。

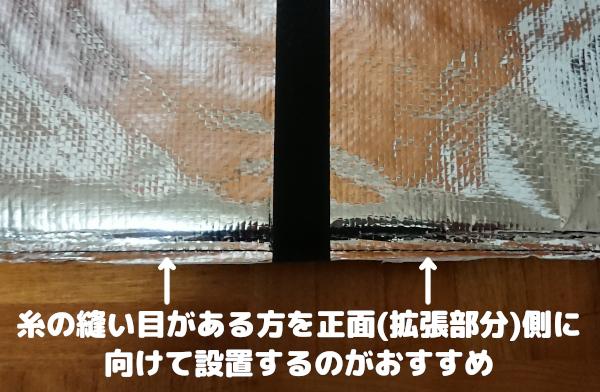

尚、底板は上下で微妙に形が異なり、設置する際は特に向きを気にしなくていいんですが、個人的には糸の縫い目がある方を正面(拡張部分)側に合わせた方が若干ですが使いやすいと思います。

(本当に若干ですが…)

補強板の設置

次に補強板を設置しますが、補強板はバッグの両サイドと上蓋に設置していきます。

まず、「A」のシールが貼ってあるウバッグ本体の側面のマジックテープを剥がします。

マジックテープを剥がしてできた隙間に「A」のシールが貼ってある補強板を入れます。

補強板を奥まで押し込んだらバッグ側面のマジックテープを閉じます。

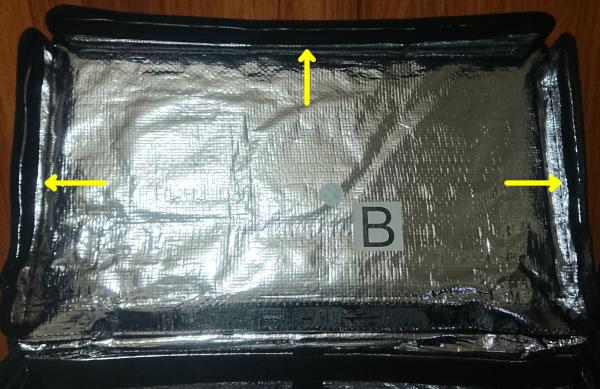

同様に反対側のAにも補強板を入れ、「B」のシールが貼ってある上蓋の裏側もマジックテープで閉じられている箇所があるのでマジックテープを剥がし隙間に補強板を入れていきます。

Bの補強板もAと同様に奥まで入れたらマジックテープを閉じて補強板の設置が完了となります。

マジックテープは閉めきらなくてもOK

「A」の部分に関しては補強板が奥まで入りきらず、バッグ側のマジックテープが綺麗に閉じれないことがあります。

仮にマジックテープを閉め切っても 使っている内に上の状態に戻ってしまうことがありますが、配達業務に何か支障が出るわけではないのでマジックテープが閉めきらなくても気にしなくてもOKです。

尚、Bの補強板は綺麗に収まるので、Bの方はしっかりとマジックテープを閉じていきましょう。

仕切り板の設置

組み立ての仕上げに仕切り板を設置していきます。

※仕切り板がなくてもバッグとしてはすでに利用できる状態になっているので、仕切り板が不要と感じたのであれば無理に設置する必要はありません。

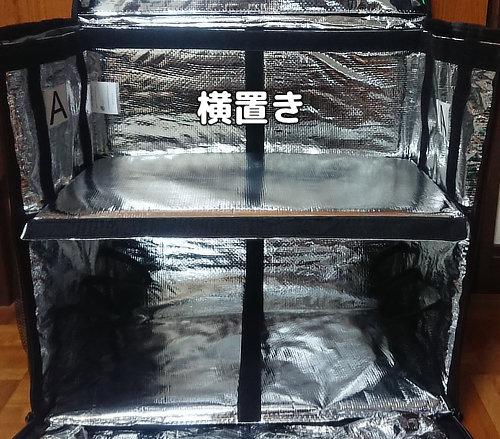

仕切り板の設置方法は縦置きと横置きの2パターンがあります。

どちらのパターンで設置するかは自分の配達スタイルにもよりますが、基本的には縦置きが推奨です。

ただし、同時に配達する件数が2件・3件と多い場合は横置きの方が適していることがありますので、あらかじめ仕切り板の着脱の準備をしておくと良いかもしれません、

また、縦置き・横置きのいずれも仕切り板を左右と上下ににずらすことも可能です。

縦置きで左右にずらした場合は真ん中に設置する時よりも仕切り板の固定力は落ちますが、それでも十分な固定力はあるかと。

横置きに関してはは上半分の範囲で ずらすことができます。

ちなみに、仕切り板を設置する際はバッグ側面のファスナーを開封し、正面側を全開にした方が設置しやすくなります。

ウバッグの拡張・開閉

ウバッグには拡張機能があり、ウバッグを拡張することでピザや寿司などの平面関が広い商品の収納も可能となり、ウバッグ拡張及び開閉手順は以下となります。

まずバッグ底面のファスナー(以後 外部ファスナー)を開きます。

この外部ファスナーを全開すると、中から別のファスナー(以後 内部ファスナー)が2つ出てきます。

この内部ファスナーは一旦無視して 以下のように拡張部分を広げていきます。

これでウバッグの拡張は完了となります。

そして、拡張部分を開く場合は、先程見つけた内部ファスナーを開きます。

これにより拡張部分から商品の出し入れができます。

そして、バッグを通常の状態(拡張前の状態)に戻したい場合は 拡張してきた手順の逆を実施すればOKで、まず内部ファスナーを閉じきった状態にして拡張部分も引っ込め 最後に大きめのファスナーを閉じれば 元に戻すことができます。

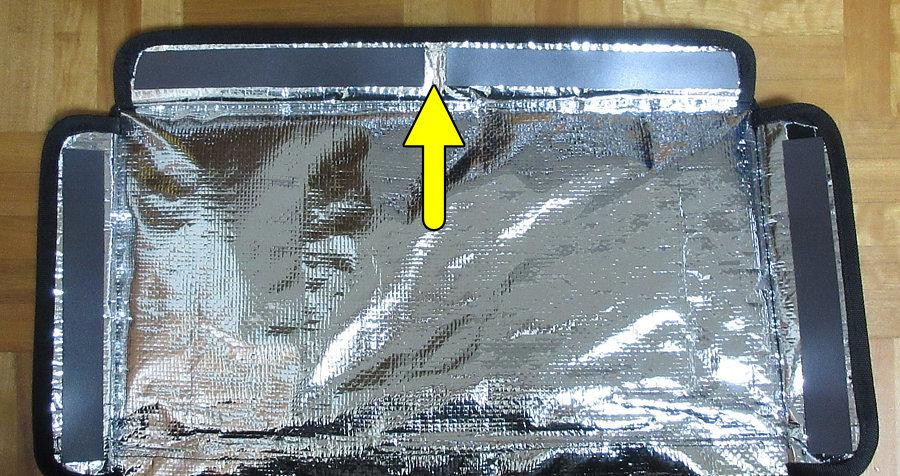

尚、内部ファスナーに関しては初期の位置に戻さず以下の画像のように中央部に残しても外部ファスナーは閉じることができます。

内部ファスナーを上の画像の状態にした方が拡張の際すぐに拡張部分を開けるようになるので、内部ファスナーはこの配置がおすすめかと。

ウバッグの拡張は簡単で直感的に出来ることもあり、何度も練習する必要はないので一度だけ試しに拡張をして、あとは実践で必要になった時のみ拡張するで問題ないと思います。

ウバッグの折り畳み方法

遠方で配達する際や長期間バッグを保管したい場合など、できるだけウバッグを圧縮(小さく)したい時はウバッグを折り畳むことが可能で、ここではウバッグの折り畳み方法は以下となります。

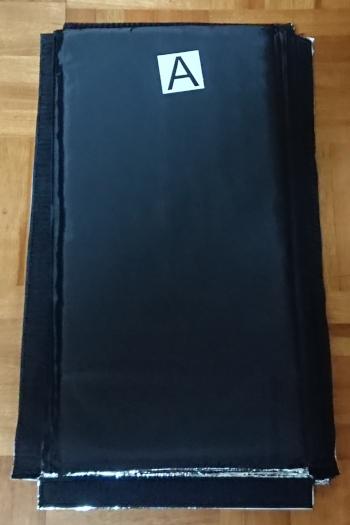

まずは仕切り板・底板・補強板のすべてをウバックから取り外して板一式でまとめます。

まとめた板一式を縦にしてバッグの中央部分に入れます。

板の重ねる順番はお好みで構いませんが、底板・仕切り板をバッグの背面側に寄せた方が最終的に綺麗にウバッグを折り畳むことができるので板一式は上の画像の配置がおすすめです。

板一式をウバッグ内に収納したら、バッグ本体の両サイドを以下のように折り畳みます。

両サイドを折り畳んだら、上蓋を閉じます。

最後に背面のゴムバンドで上蓋を固定しウバッグの折り畳みが完了となります。

この状態になれば、そのまま背負って持ち運ぶことも可能です。

ウバッグの改良方法(改造方法)

さて、ここまで基本的なウバッグの使用方法を紹介してきましたが、実際に配達をして使ってみると機能は豊富なものの結構使わない箇所があることに気付く方も多いと思います。

私自身かれこれ8,000件以上の配達をしてきましたが、商品のサイズ・量も様々あり、いかに効率よく配達をこなせるかを常に模索してきました。

そうした これまでの配達経験を踏まえ導き出した、より効率よく配達するためのウバッグの改良方法を紹介していきます。

ロゴ隠し

ウバッグには正面及び両側面の計3箇所に「Uber Eats」というロゴがあります。

Uber Eatsで配達する分にはこのロゴがあっても問題ありませんが、他社のフードデリバリーで配達する際やプライベートでバッグを使用する場合など できればロゴを隠したいというシーンがあります。

単純にロゴを隠すだけであれば何か適当なテープを貼っておけばいいわけですが、テープの色がマッチしていないと見た目的に少々みっともなく恥ずかしくもあります。

(そうしたことをまったく気にしないのであれば適当なテープで問題ありませんが…)

そんな見た目を気にする方へできるだけ自然にロゴを隠しつつ手頃できる方法を紹介していきます。

またネット通販ではロゴ無しのウバッグも少し高めの金額で販売されていますが、以下の方法を実践すれば それよりも安くログ無しのウバッグが作ることができます。

ロゴ無しウバッグの購入を検討している方も まずは以下の内容を一読頂ければと思います

黒(ブラック)タイプ

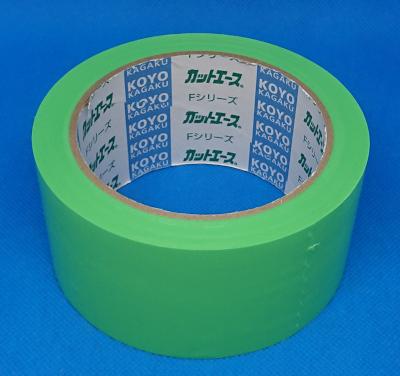

黒(ブラック)タイプのウバッグのロゴ隠しには以下の「光洋化学のカットエース つや消し 黒」がおすすめです。

色合いが非常に黒ウバッグの表面と似ており、このテープを貼るだけでかなり違和感なくロゴを隠すことが可能です。

ただし まったく違和感なくロゴを消せるかというとそうでもなく、日光や照明の当たり具合によってはテープが貼った部分は若干目立つことはあります。

とは言えテープ1枚貼るだけでログを隠すことができ、遠目から見る分にはテープを貼っていることすら分からない状態なので、黒ウバッグの最適なロゴ隠し方法ではないかと思います。

また、上記のテープを長期間貼り付け 剥がした場合でもUber Eatsロゴが剥がれることはないので、「やっぱりUber Eatsロゴを出したい」という場合にも対応可能です。

ちなみに私は定期的にテープを貼り変えていますが半年以上テープを貼りっぱなしにしてても、テープを剥がす際にUber Eatsロゴが一緒に剥がれてしまうということはありませんでした。

尚、ロゴ隠しに必要なテープの長さは1mもあれば十分なわけですが、ある程度時間が経つとテープの隅が剥がれたりして少しみっともなってくるので その際の交換用として定期的に使用することがあります。

そもそもテープ自体は養生テープとしても使用できるのでロゴ隠し以外でも利用シーンは多々あります。

緑(グリーン)タイプ

緑(グリーン)タイプのウバッグのロゴ隠しには以下の「光洋化学 養生テープ カットエース FG(緑)」がおすすめです。

通常、緑色の養生テープは半透明なものが多いのですがこのテープは半透明ではないのでロゴが透けにくくなります。

ただし、このテープは半透明ではないもののテープ自体の厚さが薄めなので 1枚だけだとロゴが結構透けてしまうため、ロゴを隠すには2枚重ねにする必要があります。

凝視するとわずかにロゴが見えますが遠目で見る分にはUber Eatsのロゴは分かりません。

ただ黒タイプに比べてテープを貼った感は否めませんが、現状のこのテープが もっとも緑(グリーン)のウバッグにマッチしているかと。

尚、上記のリンク先の養生テープは長さ50mタイプとなり25mタイプもあるんですが、Amazonだと25mタイプは現在 最低購入数量の指定があります…

どうしても25mタイプにしたいという方は他のネット通販サイトかお近くのホームセンターで購入することをおすすめします。

尚、これらのテープは養生テープとしても使用できるので、ロゴ隠し以外でも利用シーンは多々あります。

マグネット化

マグネット化とは上蓋のマジックテープの箇所をマグネットに変更することで、個人的にはウバッグには必須の改造であり、マグネット化することでウバッグの使い勝手が一気に向上します。

マグネット化の長所・短所

マグネット化にする方法を解説する前に、マグネット化することの長所・短所を説明していきますので、これらを読んで自分にとってマグネット化が必要かどうか判断して頂ければと思います。

まずは上蓋をマグネット化する前のウバッグのデフォルトの状態のマジックテープだった場合の長所・短所が以下となります。

粘着力が強い

フタが剥がしづらい

フタを剥がす際の音がうるさい

ウバッグの上蓋部分のマジックテープは粘着力が強い反面、その強い粘着力が仇となり剥がしづらいというデメリットがあります。

そしてもう一つのデメリットは剥がす際の音がうるさいということで、お届け先で静かにしなければならない状況だった際に迷惑がかかってしまうことがあります。

次に上蓋をマグネットにした場合の長所・短所が以下となります。

フタの開閉が楽

フタ開閉時の音が静か

粘着力が弱い

ウバッグの上蓋をマグネットに変える事でフタの開閉が簡単にでき、マジックテープで懸念された音の問題も解消でき 快適にフタの開閉ができるようになります。

ただし、マグネットがすべてにおいて優れているかというとそうでもなく、マグネットはマジックテープに比べて粘着力が弱いという欠点があり、上蓋をマグネット化することで上蓋の取手部分は基本的に使用できなくなります。

商品がない状態であれば ゆっくりと慎重に上蓋の取手を掴めばバッグを片手で持ち上げられることはできますが、少しでも重さが増えたり 勢いよく取手を引っ張ると上蓋だけ外れることになり 片手でバッグ自体を持ち上げることができません。

ただ、マグネット化して最初の頃は上蓋の取手が使えないことが不便と感じましたが、代わりにショルダー部分の取手を掴むことに慣れ その不便さは一気に解消され、結果的にマグネット化したことに満足しています。

ちなみにマグネット化してフタの粘着力が弱くなったからといって、配達移動中に風などでフタが開くということは一度も経験したことありません。

このことからマグネット化すると上蓋の取手ではなくショルダー部分の取手を掴むことがデフォルトになります。

マグネット化するかどうか迷っている方は片手でバッグを持ち上げる際にショルダー部分の取手を使う形で問題ないかを確認し、違和感なく使用できると判断してからマグネット化を実施するようにしましょう。

それと上のリストでは触れませんでしたがマグネット化はもう一つデメリットがあり、それは加工する手間がかかるということで、どのくらいの手間なのかは次の「マグネット化の方法」を見て頂ければと思います。

マグネット化の方法

上蓋をマグネット化するために、まずは上蓋周りのマジックテープを剥がす必要があります。

このウバッグのマジックテープは糸で縫い付けられているため、カッターやデザインナイフなどをマジックテープの隙間に入れてひたすら糸をカットしていきます。

カット後も縫い付けられていた残りの糸がウバッグ本体側に沢山残るのでこれらを一つ残らず除去していきます。

完全にマジックテープを剥がすことができたら次にマグネットを取り付けていきますが、マグネットの幅は20mm~25mm(2センチ~2.5センチ)が推奨で、長さは2m弱必要となります。

この条件を満たしたものが以下のようなテープタイプのマグネットとなります。

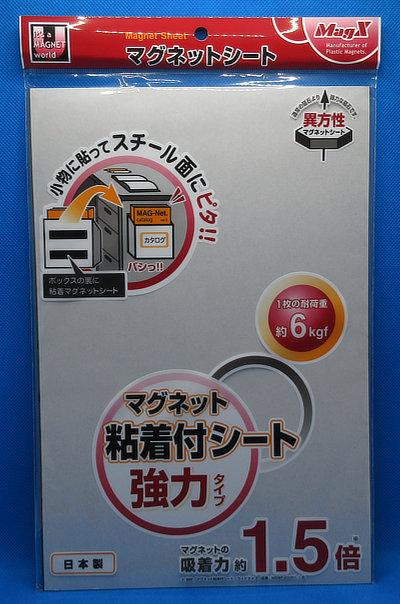

ただ、テープタイプのマグネットを紹介したものの、個人的におすすめなのは以下のマグネットシートです。

カットする手間はかかるんですが、マグネットの吸着力が強いことと 最初から両面テープが貼り付けられた状態なっているのでカットさえすれば簡単に貼り付けることが可能です。

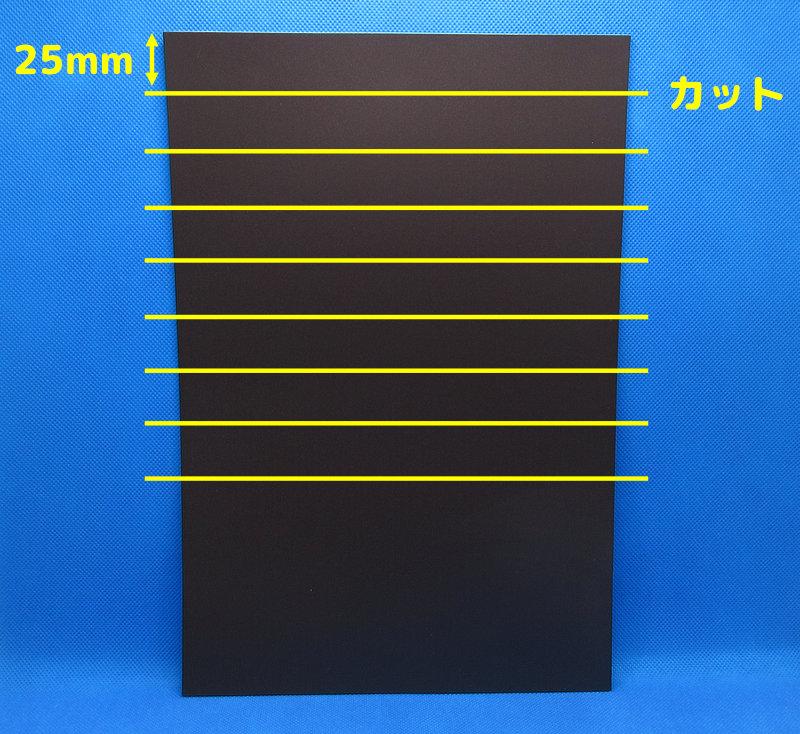

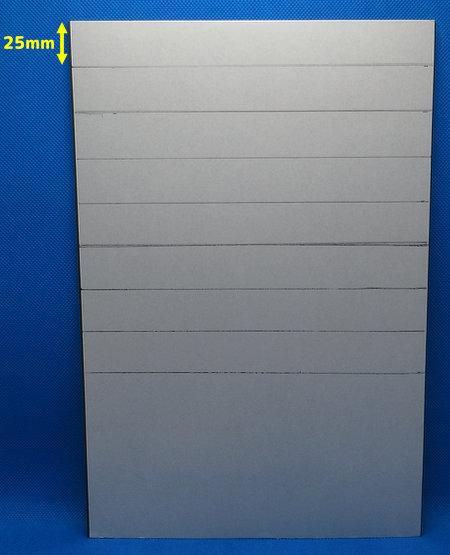

おすすめのマグネットシートを紹介したついでに、上記のマグネットシートを使用した場合のカット方法を解説しておきます。

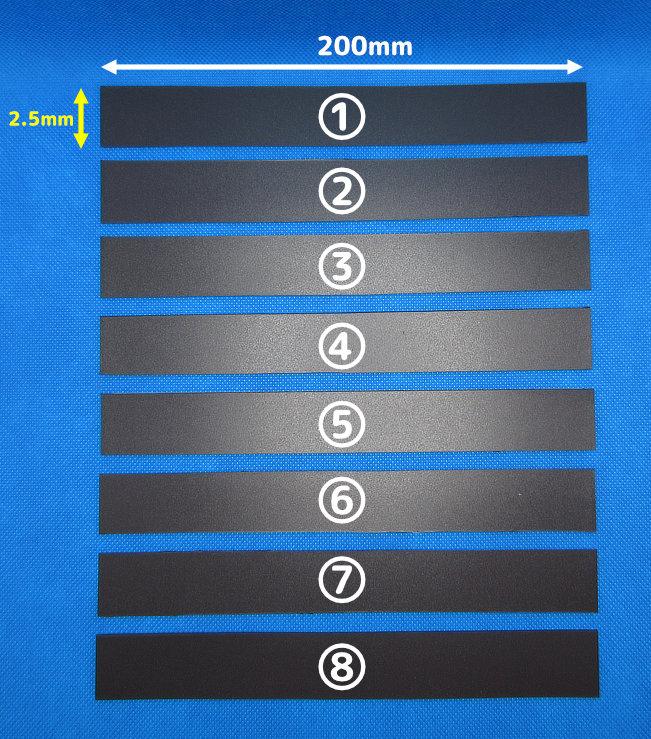

上記マグネットシートは以下のように25mm間隔でカットしていきます。

裏面の両面テープの箇所に、以下の画像のようにカットラインを引いておくと作業がだいぶ楽になります。

尚、カットは上から下まですべてカットする必要なく、以下のように8個作ればOKです。

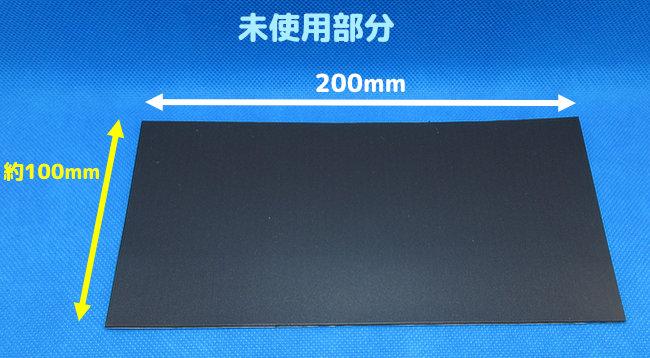

上記のようにカットすると以下のサイズ分 余ります。

未使用部分は追加のウバッグ改造に使っても良し・まったく別の用途に使っても良しです。

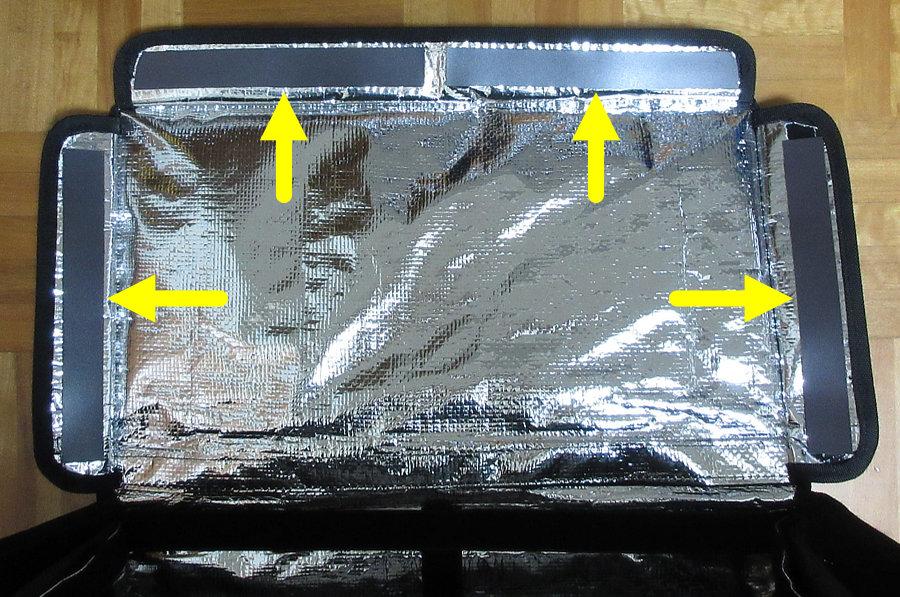

そして、マグネット化した状態が以下となります。

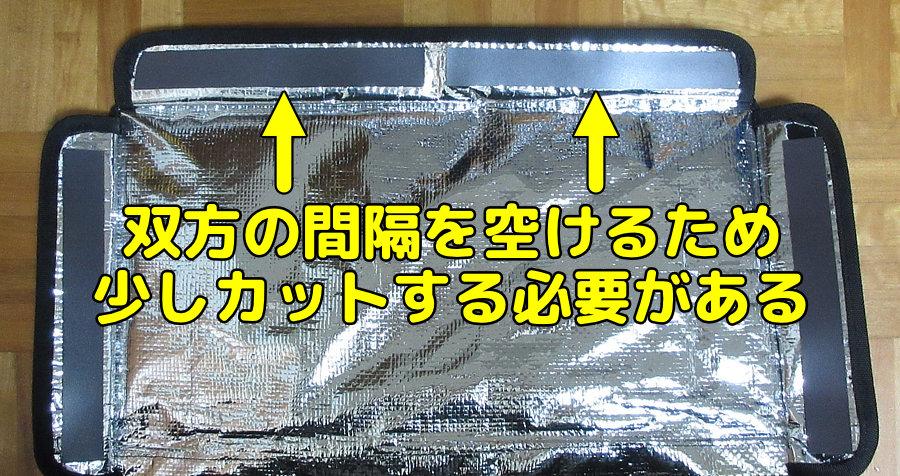

マグネットを分割して貼る場合は間隔を空ける

マグネットを貼り付ける際に注意して欲しいのは、マグネットの間隔です。

これは先程私が紹介したマグネットシートを使用するケースに限られますが、2枚をピッタリくっつけてしまうとマグネットの性質上 対面のマグネットと片方だけしか接着しないことがあります。

このことから、2枚に分けて貼る箇所については だいたい1.5cm以上の間隔を空けるようしてください。

そして、対面側も同様に間隔を空けてマグネットを貼り付けてください。

それと、上記の裏蓋部分に取り付けるマグネットシートは横幅200mmの状態だと、互いのマグネットが密着する状態となってしまうので、貼り付ける前に少し(数mm~1cmぐらい)カットすることをおすすめします。

尚、長いマグネットシートを使用する場合は上記のようにわざわざ分割せずとも そのまま1枚の状態で貼ってしまって構いません。

マグネット化作業はとにかく時間がかかり、私は全工程をやるのに2時間程かかりました…

手先が器用な人ならもっと短時間でできるかもしれませんが、元々付いているマジックテープを剥がす作業にかなり時間がかかります。

できれば事前に適切なサイズにカットしたマグネットを用意し、また別の時間がある時に「マジックテープを剥がす→用意したマグネットを貼る」という具合に作業を分けて実施した方が良いかと思います。

くれぐれも配達直前に加工作業して「配達開始予定時刻になっても加工が終わらずに配達できない」ということにならないよう注意してください。

軽量化

ウバッグの唯一の欠点とも言える重量に関して、ここではよりウバッグを使いやすくするためのウバッグ軽量化の方法を紹介していきます。

不要パーツの除去

ここでは除去しても配達業務に影響がないパーツを取り除いていきます。

まず不要となるパーツの1つ目は「上蓋で使用している補強板B」です。

上蓋で使用している補強板を取り外します。

この補強板Bはなくてもウバッグの強度に支障がないここと、上蓋をマグネット化した際は むしろこの補強板が邪魔になるので取り外します。

不要となるパーツの2つ目は「携帯電話ホルダー」です。

普段から使用している方であればそのままで構いませんが、大半の方は使用していないと思うので基本的には取り外して問題ありません。

不要となるパーツの3つ目は「仕切り板」です。

元々付属している仕切り板に対する評価は賛否両論あると思うのですが、個人的にはマジックテープ付の仕切り板は何かと使いづらいことがあるので、私はウバッグに付属していた仕切り板は利用していません。

とは言え仕切り板自体は必要になるシーンが多々あるので これの代わりとなるものを後ほど紹介していきます。

不要部分の除去

ここではウバッグの不要部分の箇所及び それらのカット方法を解説していきます。

ウバッグはサイズ・機能に優れていることから どうしても総重量が増えてしまうという欠点があります。

ただ、それはウバッグ自体の大きさもそうですが、様々な部品が付いていることも重量アップの要因であり、それらの部品が不要である方にとっては無駄に重さが増えているだけとなります。

当然ながら、これからカットを推奨する部分は人によっては使用している箇所になるかもしれませんので、ご自分の利用方法をしっかりと把握した上で必要か不要か判断して頂ければと思います。

不要部分のカットで使用する道具は基本的にはハサミだけで十分です。

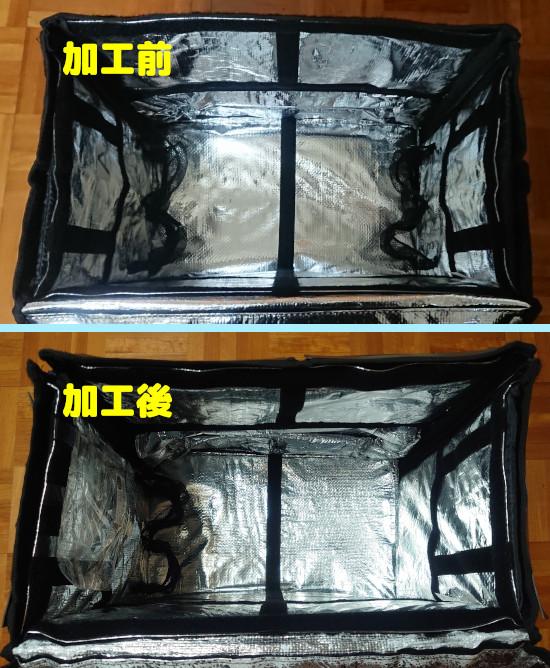

道具が用意できたらあとはひたすら不要な箇所をカットしていき、加工前後(カット前後)の状態が以下となります。

・ウバッグ内部の比較

ウバッグ内部については、片側(画像右側)のドリンクホルダーのメッシュを除去しています。

(メッシュはハサミで簡単に除去できます)

これまで8,000件以上配達してきてウバッグ内部のドリンクホルダー用のメッシュを使うケースは非常に稀で、結論としてなくても問題ありません。

ただ、極々稀にドリンクホルダーに収まる商品があることと、夏場は自分用のドリンクをバッグ内に収納していることから 片側だけ残しています。

また、ウバッグ内部のマジックテープも必要ないんですが、剥がす手間と剥がしてもさほど重量が変わらないことから、内部のマジックテープはそのままの状態にしています。

・ウバッグ背面の比較

ウバッグ背面についてはチェストストラップ以外の部分はすべて除去しています。

背面の両サイドには、バッグ折り畳みの際にバッグを束ねるためのゴムバンドが付いてます。

このゴムバンドは遠征などでウバッグを折り畳んだ状態で背負う時に使用するものであり、そうした使用用途がないのであれば完全に邪魔なのでカットすることをおすすめします。

・ウバッグ裏面の比較

ウバッグ裏面については、荷台に固定するために必要な部品を除去しています。

これらを除去すべきか否かはご自身の配達スタイルによっても変わってくるので、荷台にウバッグを固定している人は必要な部品は残しつつ、不要な箇所のみカットしましょう。

それと、背負うか荷台に固定するかを迷ってる人は一旦ウバッグ背面はそのまま残し、最終的な配達スタイルが決まってから不要箇所をカットしていきましょう。

ちなみに裏面に一部マジックテープを残している箇所がありますが、マジックテープを取り除く作業が面倒だったためそのままにしているだけで、特に何かで使うという事はありません。

・ウバッグ側面の比較

最後はバッグ側面の比較画像です。

バッグ側面については特に変更はなく、強いて言えば 先程紹介した裏面寄りについていた荷台固定用の金具を除去したぐらいです。

尚、側面のメッシュについては補強している方もいますが、8,000件以上配達した結論として 加工する必要はありません。

メッシュ部分に物を入れていると徐々にメッシュがよれてくるわけですが、このメッシュが駄目になる前にウバッグの他の箇所が駄目になる方が早いとも言えます。

実際に私が使用していたウバッグはメッシュ部分がだいぶよれてはいたものの破れることはなく、それよりも肩紐がボロボロで切れそうになってしまい交換に至りました。

そのぐらいメッシュ部分が頑丈でもあるので、わざわざ補強するのは時間の無駄とも言えます。

以上が不要部分の除去の解説となります。

不要な部分を除去するだけでもそこそこ重量を軽くすることが出来、除去作業も基本的にハサミ一つで楽にできるので、ご自身でまったく使っていない部分があれば除去してみてはいかがでしょうか。

仕切り板の変更

ここではウバッグに付属している仕切り板の代わりに別の仕切り板を使う方法を解説していきます。

付属の仕切り板は使い勝手が悪い?

ウバッグの仕切り板はマジックテープが縫い付けてありウバッグ本体内部のマジックテープともジャストフィットし固定力も強く非常に優秀な付属品ではあります。

しかし、時には その固定力があだとなり むしろ邪魔になることも多々あります。

配達件数をこなしていくと分かるのですが、配達する商品のサイズは様々で仕切り板を一定の位置で固定し続けるのはほぼ無理で 位置を変更する機会が多々発生します。

※仕切り板を毎回同じ位置で使用できるのはスターバックスぐらいかと。

そもそも、後述する『緩衝材』を使用すれば仕切り板を固定する必要がなくなり、逆に仕切り板を固定しない方が収納が楽になったりもします。

これらのことから、私個人としてはマジックテープがない仕切り板の方が使い勝手が良く配達効率がより向上するということに至りました。

仕切り板の自作

こうしたウバッグに付属している仕切り板の欠点・問題を解消すべく、私が出した結論はマジックテープがない より使いやすい仕切り板を自作することです。

そして、ここではより使いやすい仕切り板の自作方法を紹介していきます。

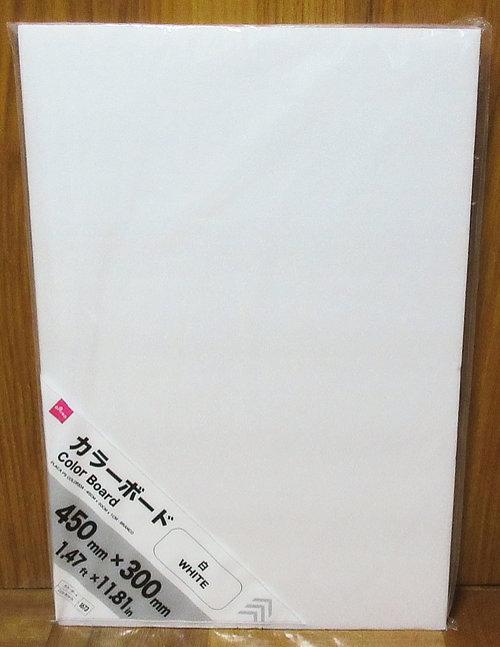

まず、仕切り板の材料としておすすめなのが、以下の発泡スチロール素材であるカラーボードです。

こちらは100円ショップのダイソーで購入したもので、サイズは 450mm x 300m(厚さ10mm)となります。

この商品のポイントは厚さと軽さで、厚さ10mmがそれなりの強度を確保しつつ 使用しない時でも邪魔になりにくい適度な厚さで、発泡スチロール素材ということで非常に軽く バッグを背負った際の体への負担を減らしてくれます。

ただ、このサイズだとバッグに入れるには大きすぎるので、カッター等でカラーボードを以下のサイズに2等分します。

※実際に使用するのは1枚のみとなるので、もう1枚は予備として保管しておきます。

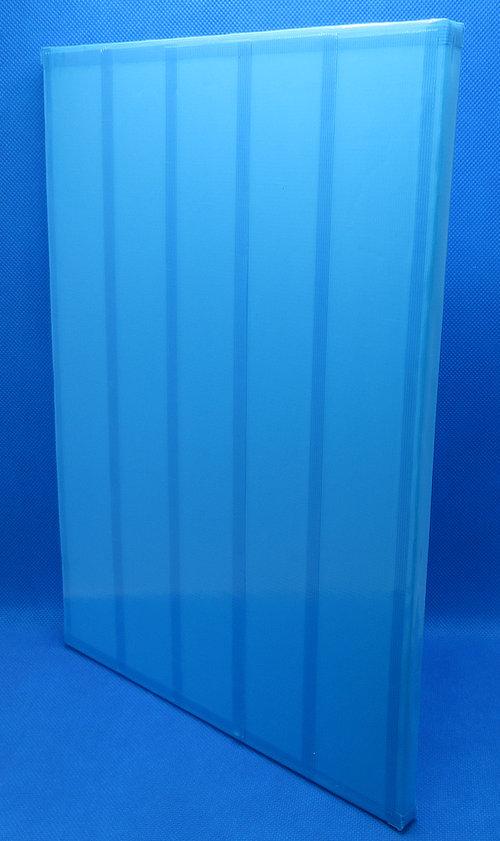

このままでも仕切り板として使用できますが、発泡スチロール素材ということで使用していく内にカスがこぼれ落ちてきてしまうので、それを防ぐために以下の画像のように養生テープを全体に貼っていきます。

テープは必ずしも養生テープである必要はないので、手元にある大きめのテープでも構いません。

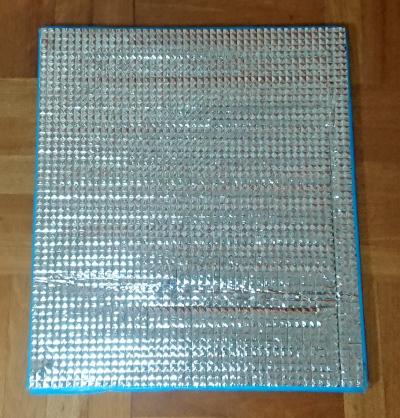

そして、仕切り板は基本的に温かい物・冷たい物を分けるために使用するためのものでもあるため、以下のようなアルミシートを用意します。

※こちらも100円ショップで購入することができます。

このアルミシートを仕切り板のサイズに合わせてカットし、両面テープで固定していきます。

アルミシート張りは両面せずとも片面だけでもOKです。

これで仕切り板が完成となりますが、この自作した仕切り板にはマジックテープがないため これ単独では商品を固定することはできません。

その欠点については次に紹介する『緩衝材』にてカバーすることができます。

収納品の選定

ここでは配達時にウバッグ内に必要な おすすめの収納品を紹介していきます。

まず、おすすめ収納品は以下となります。

- 緩衝材(プチプチ)

- 緩衝材(緩衝ウレタン)

- 仕切り板

- 小物入れ

- タオル

- 置き紙

次から上記の収納品が何故必要で、具体的にどういったものなのかを解説していきます。

緩衝材(プチプチ)

バッグ内の商品を固定するために使用するもので、「プチプチ」という名前でお馴染みですが 正式名称は「気泡緩衝材」で「エアーパッキン」「エアークッション」とも呼ばれています。

これは商品固定のサブとして使用するものなので少量用意すればOKです。

私の場合は以下の100円ショップで購入したものを使用しています。

ただし、120cm四方サイズだとかさばってしまうので、30cm x 120cmのサイズに3等分し そのうちの1つだけ(30cm x120cmを1つ)使用します。

残り2つは余るわけですが、プチプチは使用していくうちに汚れてしまうので、汚れた際の交換用として保管しておきます。

ただ、これだけだと商品固定力が弱く、次に紹介する緩衝ウレタンが重要になってきます。

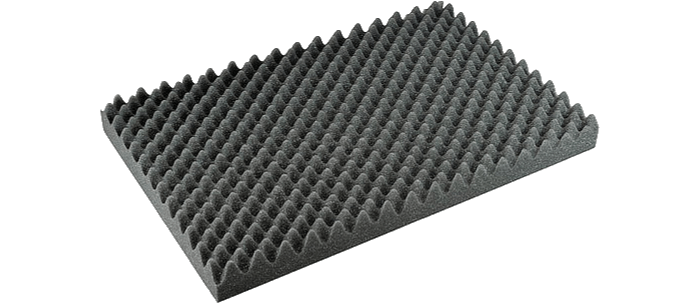

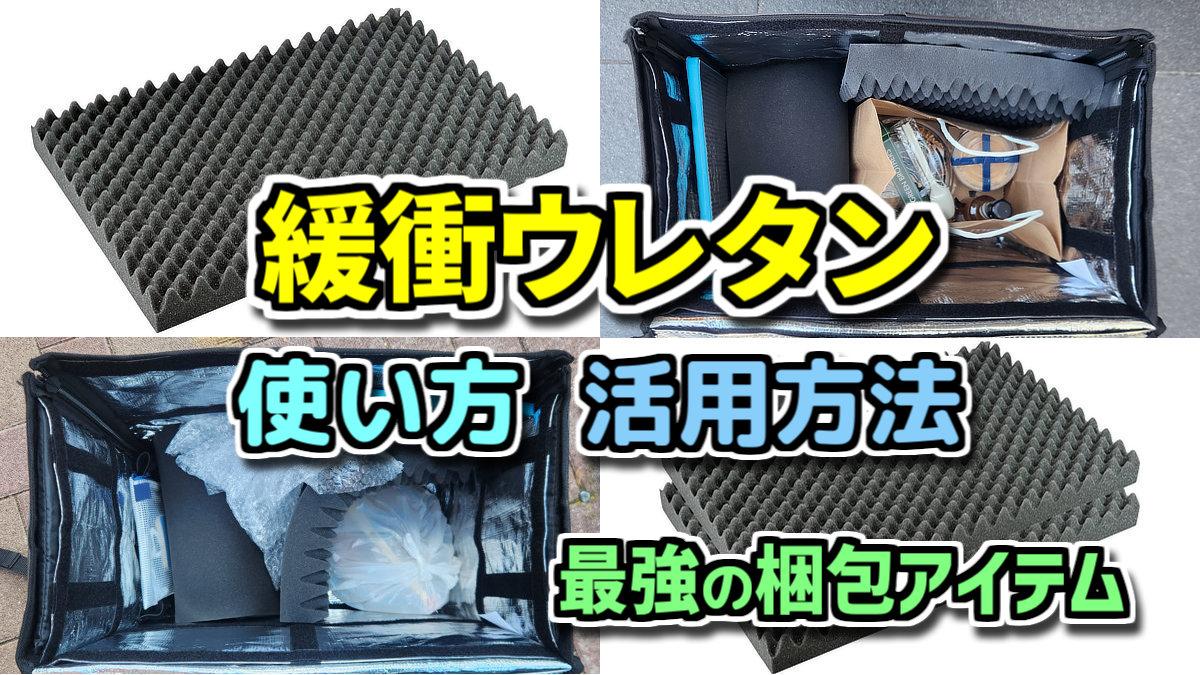

緩衝材(緩衝ウレタン)

こちらもバッグ内の商品を固定するために使用するもので、個人的に超おすすめアイテムとなります。

8,000回を超える配達実績において、この緩衝ウレタンを使用して商品を梱包することが最適解という結論に至ってます。

具体的な使用方法などの詳細情報については、以下の記事にて詳しく解説しているので気になる方はこちらをご参照ください。

本記事では、この緩衝ウレタンを使用した梱包方法の1例を簡単に紹介しておきます。

緩衝ウレタンを使うことで以下のバッグ内画像のように、仕切り板なしでも安定して商品を固定することができます。

前述したプチプチ(気泡緩衝材)と組み合わせることで、多種多様の商品・料理を安定して運ぶことも可能です。

また、先程紹介した自作の仕切り板を使うことで、以下の画像のように温かいもの・冷たい物を隣接して収納することもできます。

とにかく、バッグ内の商品梱包において活躍すること間違いなしのアイテムでもあり、効率良く配達するためには必ず持っておきたいアイテムとも言えます。

仕切り板・小物入れ

仕切り板・小物入れは、まとめて紹介していきます。

仕切り板については、前述した『仕切り板の自作』で紹介したものと同じなので省略します。

わりにサバイバルシートを使用している方であればアルミシートは不要かと。

小物入れの中身については何か不測の事態に対応するための「予備のマスク」「ティッシュ」「メモ帳」「ペン」「予備のネックストラップ」と、休憩時に使用する「ボディシート」を入れています。

「メモ帳・ペン・予備のネックストラップ」の必要性については以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらをご参照ください。

タオル

これは商品がこぼれたり・商品の袋が濡れていた際に拭き取るためのもので大きいサイズに越したことはありませんが、あまり大きすぎると無駄にバッグ内のスペースを占領してしまい商品梱包の際に邪魔になったりするので注意してください。

ちなみに私は のサイズのタオルを使用していますが、これよりも更に小さい のサイズでも問題ないと思うので、ご自分で適切だと思うサイズのタオルを用意してもらえれば良いかと。

ちなみにこのタオルは配達業務中の不測の事態に備えた物であって、汗を拭いたり・手を拭いたりするタオルについては別途用意しましょう。

尚、自分用のタオルは上記のタオルと混合しないようにウバッグ側面のメッシュ部分に入れています。

置き紙

これについてはチップを貰うための一つの手段であり、配達効率アップとは関係ないので用意しなくてもOKです。

尚、この置き紙の使い方・バッグ内での保管方法については以下の記事にて詳しく説明しているので、よろしければこちらもご参照ください。

最後に

今回はUber Eats公式配達バッグの第4世代バッグ(通称 ウバッグ)を購入した方向けに基本的に使い方から応用的な使い方まで、より配達に実用的な内容をお伝えしてきました。

改良方法ではバッグを背負う方に焦点を当てて解説したため、バッグの使用用途によっては全ての改良方法が必ずしも適切とは限りません。

本記事の内容を参考にご自身の配達スタイルにあったベストなバッグに仕立て上げてもらえれば これ幸いです。

また、配達用バッグは今回紹介したウバッグ以外にも様々あり、他のおすすめバッグについては以下の記事で紹介しているので配達バッグ選びに迷っている方はこちらもご参照ください。

それでは良い配達ライフを。

コメント